媒体关注丨石家庄日报专题报道我院尹春华护士

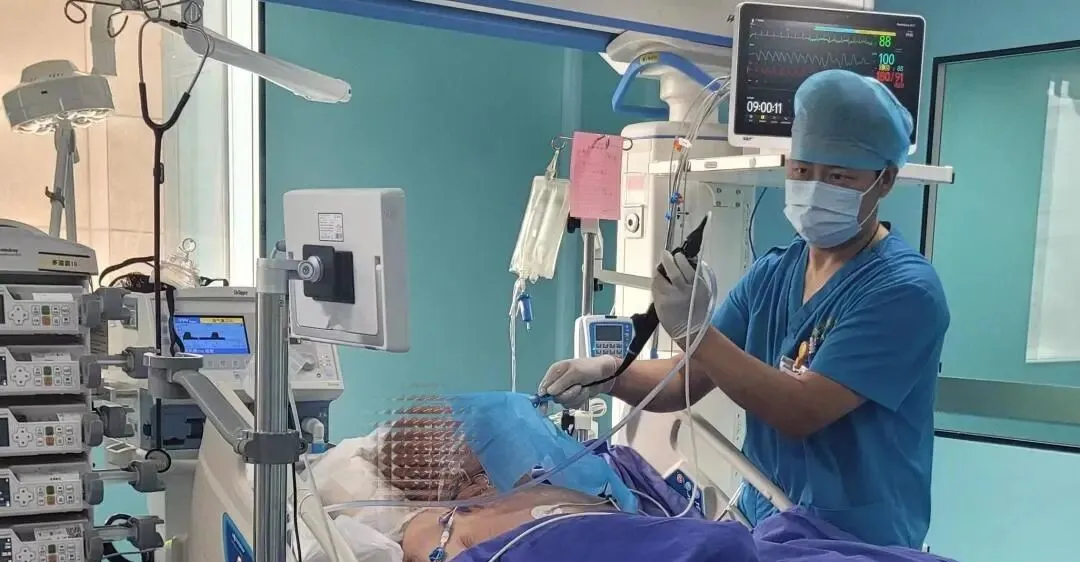

在河北医科大学第二医院鹿泉院区ICU病室,呼吸机、监护仪、注射泵规律作响,尹春华正俯身调整一台呼吸机的参数。他手中操控的不只是冰冷的机器,更是一个个脆弱却挣扎的生命。

而在他身后,是一串看不见却沉甸甸的数字:12项实用新型专利,2项外观设计专利。全部源于临床,用于患者。

这一切,都源于18年前那个犹豫是否该踏入护理行业的男孩。“那时候,我觉得护士就应该是女生。”尹春华坦言。2007年,他从河北医科大学护理系毕业,是该校第一批男护士之一。“当年和我同级的男生只有四个。”社会眼光像一道枷锁,也曾让他怀疑自己的选择。

转变,发生在他工作不久后。一位二十岁出头的小伙子因重病住进ICU,不能行走、无法言语。在尹春华的悉心照料下,小伙子病情渐渐好转,能在辅助下行走。

转去普通病房那天,尹春华安顿好他准备离开时,那个仍说不了话的年轻人,却努力地站直身体,朝他深深地鞠了一躬。“那个小伙子没说一句话,但那个躬,比什么都能打动我。”尹春华说。一躬之下,心结解开,他从此真正踏上ICU护理之路。

可ICU是一个离死神最近的地方,仅有热情远远不够。2008年的一个夜班,监护仪警报划破寂静——保温箱里一名新生儿呼吸有问题突然缺氧,医生一时无法赶到,尹春华只能独自捏呼吸球辅助维持给氧,并且密切观察孩子的情况。二十分钟后,血氧终于稳定,孩子脱离危险。

他松了一口气,背后却已被冷汗浸湿。这件事也让他产生了“我必须要学习,要多学习,才能应对这些突发情况”的想法。

那时电脑还不普及,他就利用休息时间跑到网吧查资料;工资不高,却买了很多专业书,堆满了家里的书柜。他意识到,ICU护士远不只是打针发药,需要掌握各种疾病的护理重点,更要掌握血液滤过、呼吸机、ECMO等精密设备的操作以及相关的知识。

他不仅想“会操作”,更想“懂原理”。为了掌握呼吸机的知识,他买来呼吸机专业书籍,在网络上自学呼吸治疗,向国内各个专家学习,成功考下多个证书;为了增加重症病人的肠内营养效率,他苦练盲插鼻肠管技术,将操作时间从之前的一个多小时压缩到十分钟,并且在科室内推广为每人都可以操作。

这份“钻”劲儿,让他成了ICU里的“发明家”。看到病人无意识拔管、咬瘪气管插管,而市面上的产品效果不佳,他开始着手改进。在ICU,很多病人因疾病或镇静治疗处于谵妄或躁动状态,常常会无意识地拔掉身上的救命管道,重新置管不仅增加痛苦和感染风险,更是危及生命。而市面上的防拔管的约束手套,要么效果不好,要么材质过硬,容易造成患者手部受伤。尹春华分析,拔管的关键动作是“抓握”,于是在手套掌心内设置了一个球状结构,使患者的手可以活动,但无法完全握紧。约束部分采用尼龙搭扣,有松紧度,既能保证安全,又能保证手部的康复活动。2020年,他的“约束手套”成功申请专利。

紧接着,他又注意到病人气管插管的问题。有的病人病情重,意识不清,很容易就把气管插管咬瘪了,导致通气受阻。通气管道咬得越瘪,病人呼吸越困难,呼吸越困难就越使劲咬,形成恶性循环,很容易发生危险。当前临床上常用的牙垫,大多是用注射器筒或其他材料简单改造,不仅粗大让病人不适,边缘锋利还可能引起口腔溃疡的发生。他反复查阅各类专利网站,最终设计出一款包覆式牙垫:既能防止咬瘪,又能减少张口程度,增加舒适感,同时还能固定管道,避免脱管的发生。

此后,他又陆续发明了包含牙垫等在内的12项实用新型专利和2项外观设计专利,灵感全部来自临床一线。目前,他的多项专利已在科室内部试用和推广,护士反馈称“更顺手,患者舒适度也提高了”。

“现在,我能非常坦然地说:我是一名男护士,一名ICU护士。”2021年初,他参与救治了一名60岁的“白肺”患者,病人肺部严重感染、并发肺内出血,生命垂危。由于肺内血块的存在,影响病人通气,十分危险,尹春华连续一周每天为患者做支气管镜治疗,一点一点清除堵在肺中的血块,每次操作都在2个小时以上,最终成功清除肺内血块,帮助患者转危为安。“你是我的救命恩人!”患者转出ICU那天对他说。

但ICU里并不总是奇迹。有的时候也有无力挽回的告别。“昨天还在治疗的病人,今天床就空了。”尹春华低声说,“但我能做的,就是每一次都全力以赴,无愧于心。”

十八年过去,当年那个自我怀疑的男孩,早已成为科室骨干、新人导师、同行求助的对象。

然而,在这个病人因疾病、镇静治疗而常常遗忘照顾者的特殊病房里,尹春华早已习惯了不被记住。“ICU患者大多处于遗忘状态,即便清醒后,也往往记不住是谁救了自己。”他说,“但我不在乎这些。我只想让他们好起来。”

他常把自己比作一个“修理工”:“如果我修好了,他们就能回到社会,回到家庭。”尹春华说,每当看到患者能从ICU出去,那种欣慰,让他觉得一切的付出都是值得的。

“只想病人好”,简单五个字,承载着一名ICU护士对生命最深的敬畏,也照亮了尹春华十八年无悔坚守的路。

(转自:石家庄日报)