生死时速 精准攻坚 | 河北医大二院多学科协作成功摘除 “隐形血压杀手”

近日,河北医科大学第二医院泌尿外科王东彬团队在多学科协作下,成功为一名被多发嗜铬细胞瘤困扰两年的患者实施手术。经过近 8 小时的精密操作和术后 120 小时的悉心守护,患者闯过 “鬼门关”,血压恢复稳定,顺利转回普通病房。这场跨学科攻坚战,刷新了我院复杂腹膜后肿瘤治疗纪录,彰显了医院在疑难复杂重症领域的雄厚实力。

01 600多天怀揣 “炸弹”惊心度日

两年前,患者突发严重高血压,最高飙升至230/140mmHg,确诊为罕见的腹膜后多发性嗜铬细胞瘤 / 副神经节瘤。

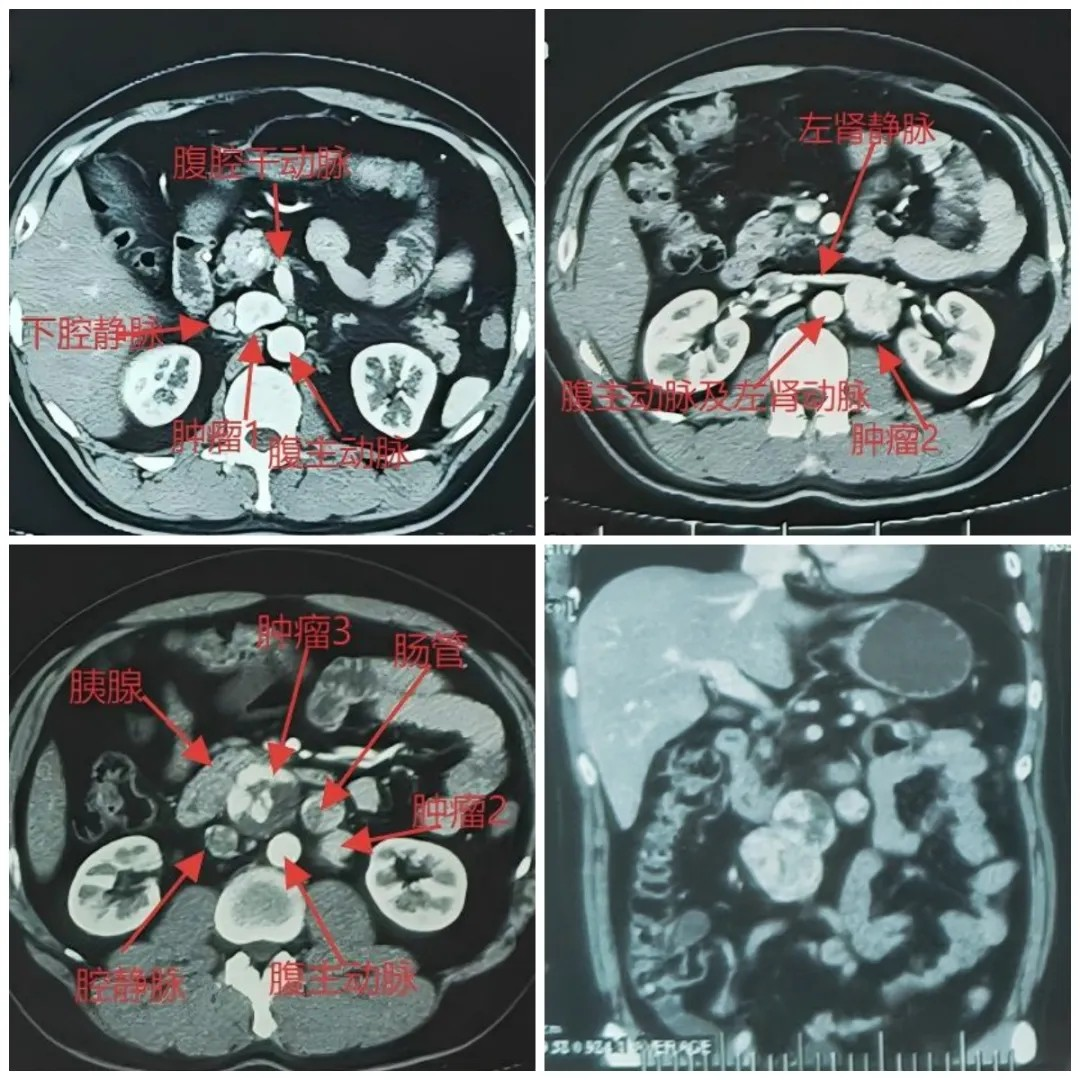

检查显示:有2个肿瘤融合嵌入在左肾动静脉之间,2个分别扎根于腹主动脉与腔静脉之间的 “生命夹缝” 中,上方紧邻胰腺紧贴肠系膜动脉。因肿瘤位置深在且呈多灶性分布,单一术式难以兼顾,他辗转省内外多家三甲医院,却因手术风险极高、治疗复杂,始终未能得到有效治疗。

王东彬介绍,嗜铬细胞瘤持续分泌大量儿茶酚胺类物质,导致患者血压如“过山车”般剧烈起伏,常规降压药物难以控制,刺激或体位改变都可能诱发血压急剧变化,有“血压杀手”之称。肿瘤血供丰富,毗邻腹腔大血管及重要脏器,术中血压波动、大出血风险高,术后亦易发生危及生命的低血压。本例患者长期高血压已致血管出现动脉瘤样改变,存在脑出血、急性心力衰竭等严重并发症风险,手术挑战极大。

02 多学科织就 “生命防护网”

为做好充分的术前准备,患者被转诊至内分泌内科。内分泌内科郝咏梅团队迅速为其进行系统检测。结果显示,尿液中甲氧基去甲肾上腺素水平高达正常上限的 12 倍,去甲肾上腺素更是超出正常值 20 倍;甲氧基去甲肾上腺素超正常上限 30 倍,去甲肾上腺素高出 14 倍。面对如此严重的激素分泌异常及顽固性恶性高血压,郝咏梅主任团队迅速制定个体化术前降压方案。经过精心调控,患者血压终于趋于相对稳定,转回泌尿外科接受手术治疗。

为确保手术安全,王东彬组织了多学科会诊(MDT),泌尿外科、心内科、内分泌内科、血管外科、肝胆外科、重症医学科、麻醉科、医学影像科、输血科等多位资深专家深入研讨、反复推敲、力求周全。术前,王东彬团队通过模拟手术,对体位摆放、肿瘤分离、止血和缝合等关键环节反复演练,为手术的精准实施打下坚实基础。

03 腹腔镜下的 “毫米级” 攻坚

手术第一阶段右侧卧经腹腔镜手术,克服患者腹腔脂肪丰厚,肠管遮挡严重,视野受限。肿瘤深嵌于肾动脉、静脉之间,且与腹主动脉及左肾动脉有共同纤维鞘膜包裹,随血管搏动起伏,宛如一颗跳动的“定时炸弹”。

手术第二阶段左侧卧经腹腔镜手术,因暴露困难改为平卧开放手术,下方肿瘤体积大,已突入下腔静脉与腹主动脉后方;上方肿瘤虽小,却深陷于腹主动脉、腔静脉、胰腺与肠系膜上动脉之间的“生命夹角”中,稍有不慎便可能引发大出血或脏器损伤。

历时近8小时和两次体位变换及多区域操作,王东彬以娴熟精准的操作,成功避开周围重要血管与脏器,逐一切除目标病变

术后,患者平稳转入重症监护室,进入术后关键观察期。

04 从 ICU 到病房的生命接力

手术成功并非终点,术后120小时的监护同样是一场生死考验。患者转入重症医学科后,血压仍多次出现波动,生命体征极不稳定。重症医学科佟飞团队迅速启动“单人单护、动态评估”的精细化管理模式——精准调控降压药物、严密维持液体平衡、持续监测血流动力学及各项生化指标,每一分每一秒都不敢松懈。经过5天5夜的精心治疗,患者血压终于稳定在140/85mmHg,生命体征趋于平稳,顺利转入普通病房。

这场与“隐形血压杀手”的较量,不仅是医疗技术的胜利,更是医者仁心与团队协作的生动诠释。